東平が生まれた1905年は、日本が日露戦争で勝利を収めた年です。そして、その戦争を終結に導いたのは、日本海海戦の大勝利でした。日本海海戦で日本海軍の連合艦隊を指揮したのは、東郷平八郎と言う人物です。日本海軍よりも何倍も大きな戦力を持つロシア海軍を打ち破った東郷平八郎は、当時の日本では大英雄でした。そこで、東平の父「亀」は、東郷の「東」と平八郎の「平」をとって、四男の名前を「東平」と名付けました。「亀」の息子たちの名前は、上から「喜一」、「清二」、「忠三」なので、この流れからすると、四男には漢数字の「四」が付く名前になるところでしたが、上述のようなエピソードによって「東平」と名付けられました。(本人から私が直接聞きました。)

「東平」は、手書きの自叙伝を残しています。その手書きのモノは現存していませんが、「東平」の長男「平治」によってワープロで清書されたものがあります。清書は、原文を忠実に再現しているので、読み辛いため、ここでは、現代語訳したものを掲載します。

東平の自叙伝

さて、俺の生まれは明治38年(1905年)だ。父親である「亀」から聞いた話では「神田三河町」で生まれたらしい。その頃の「亀」の商売は、炭屋だったと聞いた。

話は、遡るが犬塚家は、先祖代々徳川の旗本で知行七百石を領し、明治維新後、「犬塚小善次」(俺の祖父)には、「忠親」(亀の兄)と「亀」、それに女子(「ゑ似」のことだと思われる)が一人いたらしい。「忠親」は、明治維新前に元服できたが、「亀」は元服前に明治維新になってしまったので、生涯に渡って「亀」を名乗ることになった。

明治維新によって、七百石の知行は、金禄公債に振り替えられた。「犬塚小善次」は、この公債を売却して、その金を全て忠親の教育費に注ぎ込んだ。幕末に朝敵となった多くの幕府旗本は、家名を残すことは言うに及ばず、生計を営むことに大変苦労をした。「犬塚小善次」は、犬塚家の行く末を「忠親」一身に託した。その英断によって、「忠親」は通信技師になった。

一方、弟の「亀」は、薪炭問屋に小僧に出された。「忠親」は、通信技師として小笠原諸島に赴任したが、絶海の弧島暮らしで身体を壊し若死にしてしまった。一説には、絶海の孤島暮らしを紛らわすため、酒を飲み過ぎたと言われている。「忠親」の妻は「き乃」と言い、遺児は、冬雄、虎雄(「寅」と思われる)の二人の男子と、「間野」と言う歯医者の妻となった長女(「チカ」と思われる)、「倉田」と言う洋服屋の妻となった次女(「みさ」と思われる)がいた。「間野家」と「倉田家」の墓石は、現在も小石川の犬塚家の墓地の中にある。

明治から大正に移る頃、「亀」を当主とする犬塚家は、どのようにして居たのか? 詳細については、幼児だったのでよく覚えていないが、子供心でも兄貴が三人、姉が一人いたことは覚えている。長兄が「喜一」、次兄が「清二」、三人目が戸田橋の「忠三」で、姉は、すでに家には居なかった。長兄、次兄、姉は、いずれも小僧又は女中に出されていた。だから、毎日、家にいるのは、親父の「亀」とお母さんの「はな」と「忠三」兄貴と俺だけだった。住所は、深川大工町の裏の四、五軒長屋であった。

俺が、物心ついた時の親父の「亀」の商売は、屑屋で生計が苦しかった。お母さんの「はな」も親父が出かけると、すぐ近くの肥料工場に働きに行ってしまった。後は、「忠三」兄貴と俺だけ、昼食の金なんかもらったことがなかった。兄弟二人だけだからよく遊んで、よく喧嘩もしたものだ。その都度、俺は負けてばかりいたが、二人しかいないから、仲直りするのも早かった。この当時のことは、まだ小学校に入学前だったので、これ以上の事は、あまり良く覚えていない。

小学校は、府立霊岸島尋常小学校と言う貧困家庭の子弟だけを集めて教育する学校に行った。費用は一切無料、一年生から四年生までが昼間の授業で、五年生と六年生が夜間の授業だった。要するに五年生と六年生は、「昼間は働け!」と言うことだ。今から考えると、明治の厳しいシキタリが身に沁みる。まったく、今の若い奴らに経験させてやりたくなる。

俺は、小学校に入学する時になって病気になった。しかも肺炎だったので、四月も、五月も、六月も、七月も、八月も学校に行かれず、九月からやっと皆と勉強することができた。この頃になると、親父の商売も順調になったらしく、いくらか生活も楽になった。毎日、親父は、大八車が一杯になるくらい買い物をして帰ってきた。お母さんも、肥料会社で古顔になったらしい。

「忠三」兄貴は、霊岸島尋常小学校始まって以来の成績優秀生であったので、小学校六年生の卒業式において東京府庁から表彰された。俺もその年だったかどうか忘れたが、昼組一年生より四年生まで、四年間、全クラスの中で一番の成績を取り続けたので、昼組四年生の終業式で、総代として終業者全員分の卒業証書を校長先生から受け取った。その時、俺の手は、真っ黒に汚れていたので、一番上と一番下の卒業証書に真っ黒い俺の手形が付いたのを今でもよく覚えている。

幼少の時代の話はこれで終り、これより、青少年時代の話をする。有名な関東大震災もこの中で話す。俺が、青少年時代に入る頃は、兄貴たちも、皆どうにか自立出来る様になったし、親父「亀」の懐も楽になったらしい。

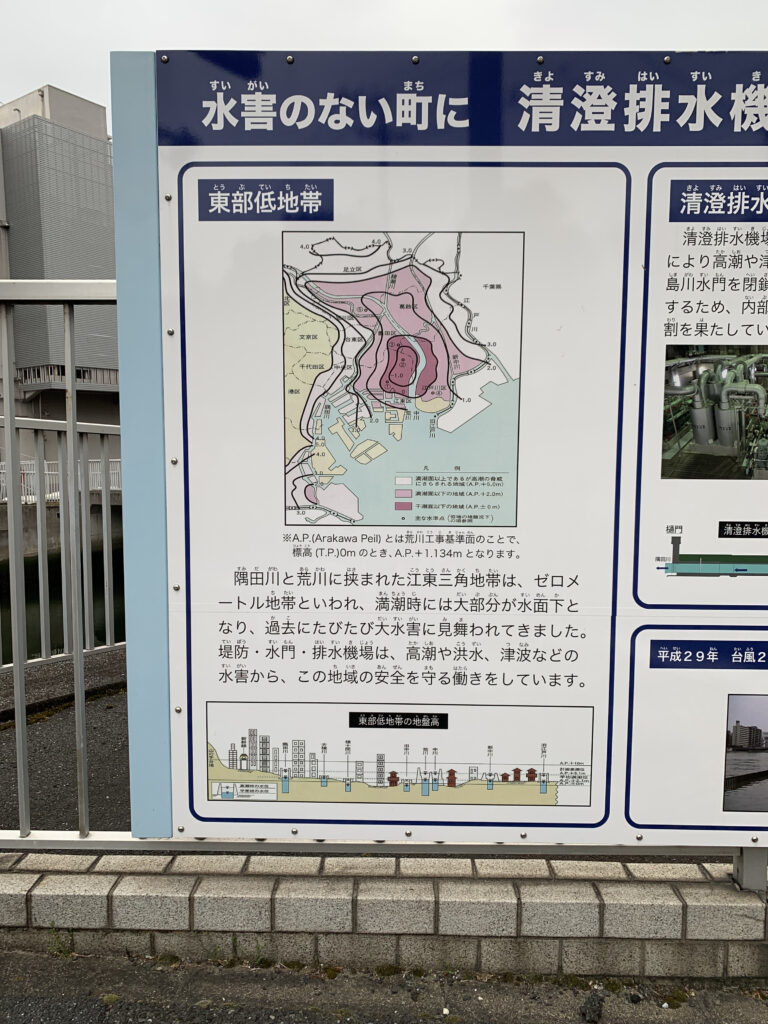

そうそう、前に書き忘れたが、明治四十三年(1910年)の利根川権現堂の土堤決壊によって、東京下町全域が水害に見舞われたことも、幼心に残る一つの出来事であった。水浸しの期間は10日以上続き、毎日、毎日、区役所から配給される握飯の美味さも忘れられない記憶である。

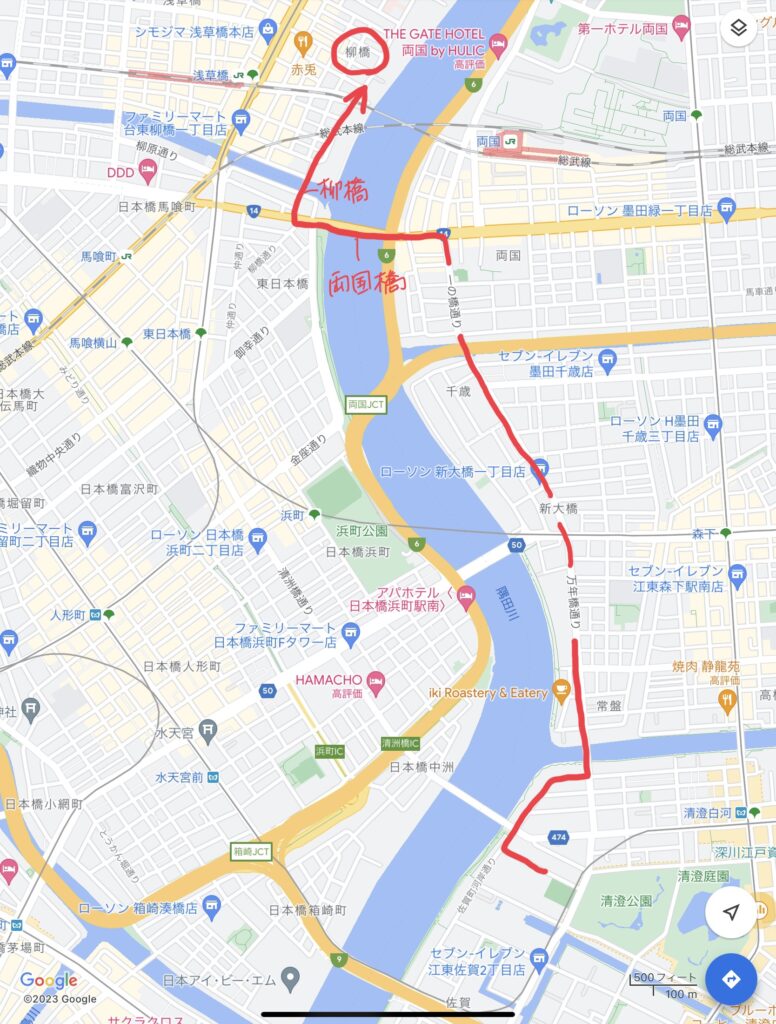

このようなことから、下町でも比較的高台であった大川端の清州町(清住町だと思われる)と言う所に移転した。下町のメイン通り、本所深川に抜ける大通り(清澄通りと思われる)からから昔の大川、今の隅田川に広がる三菱の大きな屋敷(岩崎弥太郎の屋敷で現在の清澄公園)の掘割の周りをぐるぐると、廻って清州町(清住町と思われる)に移転した。移転した頃から生活も人並みとなり、また小学校も5年生から元加賀尋常小学校という一人前の学校に通えるようになったので、清州町(清住町と思われる)は、俺にとって良い思い出のある所だった。小学校では、遊びはしたが勉強などしたことがなかった。家は五軒長屋で、端が焼き芋屋で其の隣が我が家であった。それ以外は、忘れた。

親父の「亀」は、この頃より一時辞めていた天理教に行き始めた。商売の方は、空き瓶問屋等の看板を出したが、間口は一間ほどで、置き場は三尺ほどしかなかった。よく俺は、大八車を引かされて、柳橋等の料理屋の裏口などに買い出しに行かされたものだ。忘れもしない八月三十一日、夏休み最後の日に大八車を引いて白山上、今の巣鴨駅のそばまで買い出しに行った。その帰り道、凄い夕立に遭ったので慌てて水道橋の省線ガード(JR水道橋のガード)の下に駆け込んだ。荷物は無事だったが、そのお陰で翌日の始業式では、ひどく疲れていたので頭がボーっとしてしまい、何が何だかわからなくなり、先生にえらく叱られてランクを一つ落とされてしまった。

から水道橋経由清澄1丁目(清住町)-859x1024.jpg)

勉強などしたことのない俺だったが、六年生の卒業間近になった頃、学校の先生が進学希望者を募集したので、俺は何だか良くわからないまま、とりあえず、金のかからない公立の学校を志願した。当時蔵前にあった、今の大岡山の東京工業大学の前身の蔵前にあった工業専門学校付属工業専修学校(東京高等工業学校と思われる)に願書を出した。元加賀小学校の進学希望者は十名もいなかった。進学希望者は、普通の授業が終わると、毎日午後五時まで補修をやらされたので、それには大いに困った。元加賀小学校から蔵前工業専修学校へは、俺ともう一人が受験し、二人とも学科は合格した。しかし、翌日の体格検査で、俺は見事に不合格となった。原因は、眼病のトラホームに罹患していたからだ。「他に伝染の恐れがある」と言われ、至急に治療するよう指示された。子供心にも、つくづく世の中が嫌になった。親父とお母さんが心配し、四谷に名医がいると、何処からか聞いて来て、そこに治療に通った。当時の町名は忘れてしまったが、現在の大京町にある金子眼科医院だ。多分、俺を診てくれたのは先代の先生だと思う。冬の寒い日や真夏の夕立の中、通院した記憶があるので、相当長い間、恐らく1年から2年ぐらい通院したように思う。

この間に清州町の家にも大きな変化があった。長兄の「喜一」が、独立開業することになり、その時、住んでいた住居の半分を小さな仕事場にすることになった。親父の「亀」は、いつの間にか自分の商売を止めて、長兄「喜一」の手伝いをするようになり、俺も、いつの間にか長兄「喜一」の小僧になっていたのだ。俺は、黙っては居られなかったので、築地の工手学校(現在の工学院大学)に行くと頑張った。ついに昼間の予科に入学した。入学はしたが相変わらず、机もなければ、家で居る場所もなかったので、勉強は、学校に行っている時に教科書を読むだけとなり、学校は半日だから、後の半日は、毎日毎日、長兄「喜一」に家の作業場でフイゴを吹かされていた。

その内に、職人が一人来るようになったので、始めて買った中古自転車の乗り方の稽古をしたりした。しかし身内は駄目だ、いくら小僧程度の働きしかできないと言っても、長兄「喜一」は、金を一切くれなかった。俺が、「どうしても金が要る」と言わなければ、一銭もくれなかった。そこで、内緒でお母さんの「はな」に相談をしたところ、越中島の陸軍糧株庁に勤務していた隣の焼き芋屋の旦那から「陸軍で給仕の採用がある」と聞いたと言うので、早速に面接試験を受けに行ったところ、一発で合格することが出来た。天にも昇る気持ちで家に帰り、先ず、お母さんの「はな」に報告したところ、意外にも困ったような顔をするので、何だかとてもガッカリした。これは、後でわかったことだが、俺が給仕の面接試験に出かけると、そのことが早々に長兄の「喜一」の耳に入り、「喜一」は、お母さんの「はな」に散々文句を言ったそうで、その直後に俺が帰宅したらしい。

今、思えば、何と言って、親父の「亀」もお母さんの「はな」も長兄の「喜一」に食わしてもらっていたんだから、長兄の「喜一」が文句を言うのも無理はない。

と言うことで、俺の陸軍入りは取り止めとなり、その後、工手学校(現在の工学院大学)卒業迄は、長兄の「喜一」を手伝って、銅職人として二年ばかりを過ごした。この時期に銅風呂釜製造技術の習得を全うした。

工手学校を卒業したのが、大正七年頃だと思う。この時、俺は、十七歳であった。工手学校(現在の工学院大学)卒業と同時に、学校より「大坂の陸軍造兵廠に入所せよ」と命令を受けた。ところが、今度は第一番にお母さんの「はな」が大反対、「まだ若いので無理」と言った。正直のところ俺も、その頃、銅職人として、まあまあ一人前になっていたから、次から次とやって来る新しい仕事が面白かった。すべてが、手作業だからかもしれなかった。そんなこんなで、大坂行きは駄目になった。

しばらくしたら、次にまた学校から就職先の紹介が来た。今度の話は、当時新進の実業家、大塚栄吉と言う人物が経営する会社だった。後で、わかったのだが、この人物は、石井鉄工所の先代の石井太吉氏とも知りあいだったらしい。とにかく、この会社は、亜鉛メッキ工場(「東亜亜鉛」とかいう会社だったと思う)を始める事になり、イギリスから招いた技師一人と職工三人から亜鉛メッキの技術を習得するのが、俺ともう一人の仕事で、大塚栄吉社長から直接訓示を受けた。工場は、川崎の野原の真ん中にあった。習得する技術とは、鉄構の中の溶けた亜鉛に酸洗いした鉄板を突っ込む行程だったが、正直、これくらいの仕事は、当時の日本でも、何処でもやっている仕事じゃないか、と思った。ドロドロに溶けた亜鉛の中に酸洗いした後、乾いていない鉄板を入れるんだから、当然、亜鉛がそこら中に飛び跳ねる。堪らず三日間で辞めた。

その後、六月か七月頃お母さんの「はな」が、ある朝、突然、脳溢血の発作を起こし大騒ぎになった。直ぐに近所の病院に入院させたんだが、お母さんの「はな」が、俺の大坂行きを止めさせたは、なんとなく、この様な事が起こることを予知していたからかもしれない。それでも、半年間ぐらいで、自分一人で歩けるようになり、一応退院した。この間、親父の「亀」は、毎日、天理教に行き、本人が言う「人助け運動」をしていた。ところが、お母さんの「はな」は、やっと自分の用だけが出来るだけなので、朝、昼、晩の飯の仕度は、親父の「亀」と俺の仕事になった。家の筋向かいの八百屋で玉ねぎを買い、家へ帰る途中でその玉ねぎの皮をむき、味噌汁の実にしたことを今でもよく覚えている。

長兄の「喜一」は偏屈屋で、親からの嫁の話には、一切耳を貸さなかったが、「縁」と言うのは判らないもので、普段行き来もしてなかった、前述の「亀」の兄の「忠親」の未亡人「き乃」が嫁の話を持って来たので、やっと我々も炊事には助かった。

しばらくは、平穏無事でいたかったが、天は無事など許さない。大正十二年九月一日十一時二十九分、突然として関東地方は大混乱に陥った。関東大震災のことを書くと大分長くなるけれど、俺の十八、九歳の時の最も印象深いことなので、この自叙伝に載せることにした。

当時は、月の内、一日と十五日だけが公休日だったので、九月一日は休みだった。俺は、腹の具合が悪かったので、一人だけ十時頃に起き出して味噌粥を作って居た。朝方に、ひと雨あったらしく辺りは濡れていたが、段々と晴れて来た。家の二階には家人がいたが、一階には俺一人だった。突然、家が跳び上がり、その後は上下に揺れ、次に右に揺れたかと思うと、その直後に左に揺れ、前に揺れたかと思うと、今度は後ろに激しく揺れ動き、とても立っては居られる状態ではなかったので、座り込んでしまった。いや、ひっくり返ったと言う方が正しい表現かもしれない。その内に障子、戸、襖が全部はずれ、俺は、台所の土間に転落していた。この間の時間は、はっきりと覚えていないが、恐らく三十分ぐらいだと思う。

一回目の揺れがおさまったので、直ぐに外に出た。家の向側の小さい空き地から、我が家の二階建ての五軒長屋を見たら、隣の焼き芋屋は大丈夫だったが、反対隣の長屋は、全部二階の大屋根に地面から上がれるようになっていた。俺の家の長屋は、以前、住宅を作業所に改造した時に、新しい柱を二、三、本入れていたので、約二時間ばかり後で潰れた。空き地に家族全員が出てくる二十分ぐらいの間、近所の潰れなかった家も続いた大余震の為に、次々と潰れて行った。

震災が起きた時、親父の「亀」は、天理教の本元である奈良県天理市にある天理教校に入校中で、お母さんの「はな」は、朝早くから天理教にお参りに行って居たので、二人とも長屋には居なかった。第一回の揺れがおさまった隙を見て、俺は、お母さんの「はな」を迎えに出掛けた。大川沿いの小名木川入り口に架かっている萬年橋を渡り切った所で、運良くお母さんに会うことが出来た。辺りの道路は、幅二十センチぐらいに地割れし、それが長々と続いていた。その時、萬年橋の上から四方を眺めたが、辺りには煙一つ上がっていなかった。ところが、それから二時間、三時間と経過すると、急に辺り一面が夕方のように暗くなり、西側に大川を控えた清州町にも火の粉が降り始めた。

長兄の「喜一」が、俺とお母さんの「はな」、長兄の嫁「きよ」と三人で先に逃げろと言ったので、「きよ」が、持っていた着物を全部、俺の背中に背負わせた。もはや、とやかく言っている暇などなく、ただ人の流れに従って、大川を右に見ながら左側の未だ焼けていない佐賀町通りを少し進んだのだが、それも束の間、大川に浮かんでいる船に積まれた荷物に火が着いて、その炎が強い西風に煽られて火の粉が横殴りに降ってきた。

もうこうなると、みんな人間じゃなくなってしまう。他人の事は、どうでもよくなり、自分だけ助かればそれでよいと言う考えになってしまう。やっと、遥か右手の川下に永代橋が見える距離になったが、永代橋は、橋の上に持ち込まれた荷物が真っ赤に炎々と燃えていて、とても渡れるような状態ではなかった。もう、行き先の目当てが付かなくなり、後は人々の流れにしたがって歩くより手がなくなってしまった。小さい頃に良く遊んだ所であるけれども、茫然自失となりただ歩き続けるだけだった。

ふと、気が付くと、なんと越中島と月島とを結ぶ橋(相生橋だと思われる)の付近であった。商船学校(現在の東京海洋大学)のポート小屋の前の道路から、一歩河川敷に入った所にいた。あの時は、引潮だったと思う。道路上は、物凄い数の人々でごった返していたので、兄嫁の「きよ」に着物を背負わされた上に、半身不随のお母さんの「はな」の手を引いていた俺は、もう身動きが出来なかった。

その内、道路沿いの陸軍糧抹廠の食料倉庫に火が着いた。倉庫が幾棟あったのかは知らないが、その面積は、神宮外苑の半分以上はあったと思う。それらが、次々と轟音と共に燃え上がり、何十枚?何百枚?もの真っ赤に焼けた亜鉛引き鉄板を吹き上げていた。あの真っ赤に焼けた鉄板が、自分たちの所に落ちて来たら一貫の終りと全員が考えたと思う。兄嫁の「きよ」も着物を諦めたらしく、「東ちゃん、着物を捨てて越中島の野原に行こう!」と言い出した。俺は、せっかく、ここまで持って来たのにと考えたが、“命あっての物種“と考え直し、そこに着物を捨て、やっと安全地帯に居場所を移す事が出来た。

長い、長い恐怖に満ちた夜も明けたが、陸軍の食料倉庫は未だ燃え続けていた。その後、何とか越中島の野原の陸軍の食料倉庫に近い所に三人分の掘っ建て小屋を作った。翌日、焼け落ちた陸軍の食料倉庫を見に行った。倉庫には、木造とレンガ造りの2種類があったが、木造の倉庫は、周りの壁が全て焼け落ち、倉庫で保管されていた牛缶(牛肉の缶詰)が、“で~ん”と剥き出しになっていた。さすがに驚いていたのか、その牛缶の山を見た時、富士山だと思ったし、こんな光景は二度と見られないとも思った。見物人は、しばらく手を出さず眺めていただけだったが、その内、一斉に「わあっ~」となって、みんながタダ取りに夢中になった。

いや、俺だって疲れも何も忘れて、大急ぎで焼け跡に行って深いバケツを二個拾って来て、陸軍の食料倉庫と掘っ建て小屋の間を何回往復したことか。とにかく、この牛缶で三人が三日間食いつないだ。親父の「亀」や長兄の「喜一」、「忠三」兄貴にも食べさせようと思い、一生懸命に牛缶をため込んだ。米は、レンガ作りの倉庫の方にあったが、こちらには、火が入ってしまい炎々と燃えていたので熱くて近寄れなかった。この時、「レンガ造りの糧米倉庫に火が入るわけはない。これは悪い朝鮮人の仕業だ!」と言うデマが流れて朝鮮の人がいじめられたと聞いた。

まあ、すべて失くして裸一貫になってしまったが、とにかく、女二人と男一人は助かった。

三日目か四日目かに、俺は、一人で越中島を出て住んでた清州町(清住町と思われる)へ行こうとしたが、橋と言う橋は全部焼け落ちていた。到底行かれないと思案していたら、ちょうど、今の門前仲町辺りの寺の井戸で水を飲む順番を待ってる行列を見つけた。俺も水を飲もうと近づいたところ、アルミの薬缶を手にぶら下げている一人の男に会った。お互いに顔が真っ黒だったので気づかなかったが、俺の方が先にその男が「忠三」兄貴だとわかった。いや、俺は凄く嬉しかった。俺は、うれしくて三尺も跳び上がったと思う。「忠三」兄貴は、なんだか呆然としていたが、俺の方は、牛缶腹で元気が良かったのだと思う。早速、清州町(清住町と思われる)の焼け跡に戻り、掘っ建て小屋を作って、その翌々日の晩から家族全員無事で小屋に寝ることが出来た。

その翌日、大川端に行ったところ、岸から10メートルぐらい沖まで、水死体で一杯だったので驚いた。そして、それらの水死体が、いったい何処まで続いているのやら見当もつかなかった。一週間ぐらい経つと悪臭が辺り一杯に漂い、死体がなくなるまでに約一ヶ月も続いた。この大震災による死者は、すでに多くの人の知るところであるが、東京の山の手の一部を残して、東京は全部焼けたのである。政府、地方自治体、外国からの救援物資が「潤沢」に手元に廻って来たのは、震災から三ヶ月ぐらいが過ぎた頃だったと思う。配給を受けながら従来の仕事に移っていくのも大変であった。俺が長兄の「喜一」と共に、別に掘っ建ての仕事場を作り、やっと仕事を始めることが出来るようになったのは、大正十二年の十二月頃だったと思う。その頃になって、漸く3キロ先に銭湯が営業を開始し、震災後始めて「湯」に入ったことが思い出される。

残念ながら、私の父である「東平」の執筆は、ここまでで終わっている。もう少し、せめて所帯を持った所まで、書いてくれたならば、後は俺「平治」が聞いた事で、繋げる事が出来たのにと思う。「東平」は、帯状疱疹を患い、その後遺症の痛みに堪えながら、これを書いてくれた。

親父、良くここまで書いてくれたね、感謝。

平治

平成三年一月

「亀」のことを親父、「はな」のことをお母さんと書いてありました。恐らく、無意識に書いていたのだと思います。男子にとって母親は、いくつになっても「お母さん」という存在なのだろうと思います。

「東平」は、この後、四谷の左門町で、銅風呂釜の製造と販売の会社を立ち上げ成功します。深川清住町から四谷の左門町に移住した理由が、これまでわかりませんでしたが、この自叙伝を読んで、トラホームの治療で大京町に通い、四谷辺りの地理に明るくなったのだろうと思いました。

また、東京工業大学の前身の学校にトラホームが原因で落ちて、「子供心にも、つくづく世の中が嫌になった。」と書いてありましたが、彼が、トラホームになっていなかったら、彼は、その学校に通い全く別の人生を歩み、当然、我々子孫もいなかったわけです。彼のトラホームは、彼の人生の分かれ道であり、我々子孫の誕生のキッカケでもあったわけです。

霊岸島小学校に行ってみました